中華雲新聞網 /編輯

在全球奔向淨零碳排的浪潮中,台灣農業的枝葉殘渣,不再只是田間的累贅,而正成為下一波「綠金革命」的關鍵資源。從一把落葉到一張碳權,碳美林科技,這家新創企業正以精準的技術眼光與跨域整合力,把農廢導入綠色經濟的主舞台。

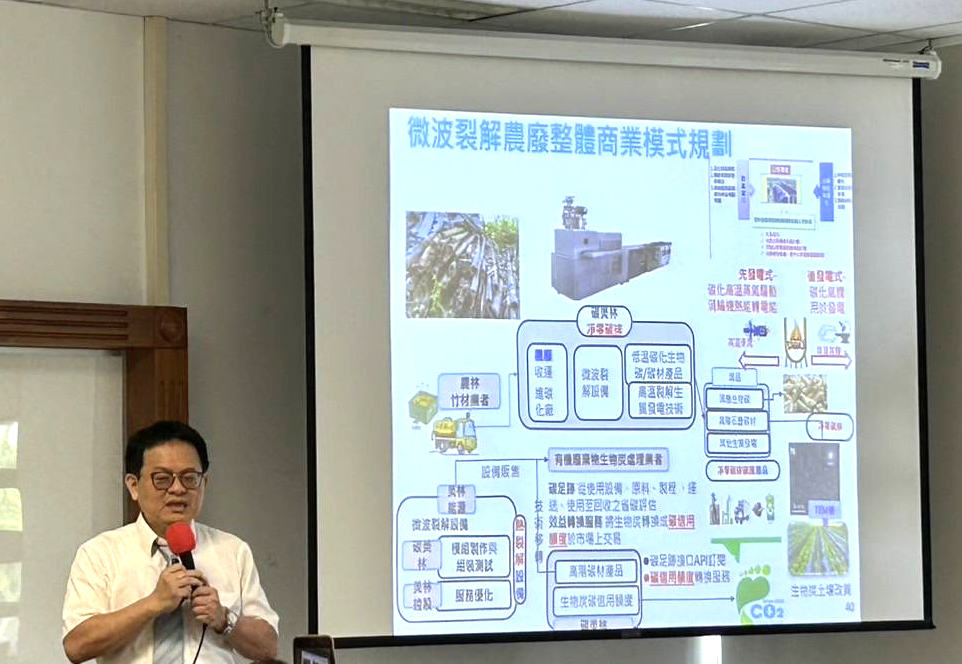

「農廢從不是問題,而是被低估的潛力。」碳美林創辦人、光電與材料科學權威翁敏航一句話點出這場革命的本質轉變。透過他所領導開發的微波熱裂解技術,原本需焚燒掩埋的農業廢棄物,如今正變身成土壤改良劑、高階石墨碳材,甚至是可交易的碳匯資產與再生能源。

科技突破:打破傳統焚燒思維,轉向碳元素的「再活化」

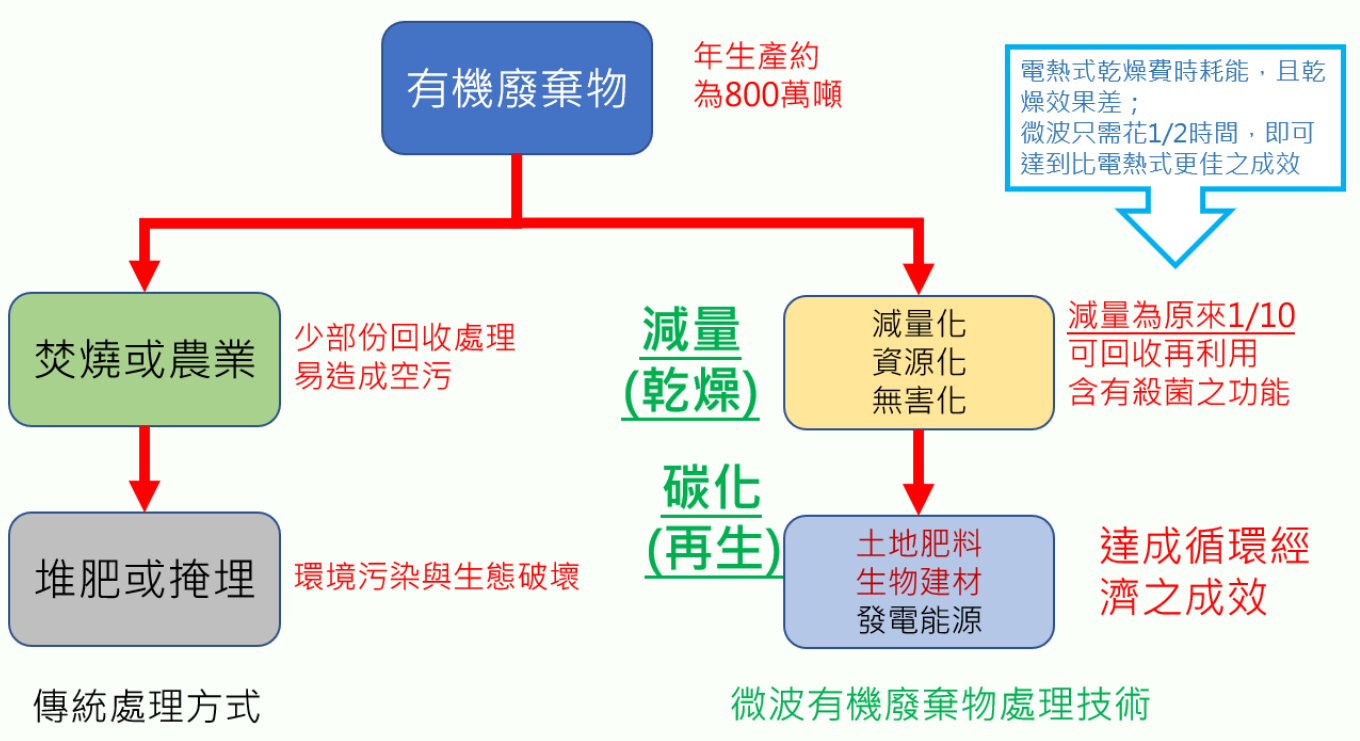

根據工研院資料,台灣每年約產出超過900萬噸有機廢棄物,其中農業廢棄物占比超過一半。然而過去處理方式單一,不是焚燒、就是掩埋,不僅排碳,更污染。

碳美林的技術核心在於微波裂解反應器,能在低氧條件下快速碳化農廢,突破傳統設備對水分與耗能的限制。更關鍵的是,它能靈活調整處理溫度,產出不同階層的碳材:

-

中溫處理(400~500°C):生成可永久封存碳的生物炭,改善土壤結構、保水保肥力,並有助於碳權交易。

-

高溫處理(800~1000°C):產出膨化石墨與石墨烯等材料,成為電池、煉鋼、散熱設備等產業的戰略性資源。

-

裂解副產氣體:包含氫氣、甲烷,可即時燃燒發電,作為微型綠能電網的燃料來源。

這不只是轉廢為能,更是將碳的「化學價值」重新評估與賦能的過程。

三大應用領域:農業、工業、能源,打造新型低碳經濟生態圈

碳美林目前正以三大應用布局市場,瞄準從田間到廠房的全鏈價值:

① 農業再進化:生物炭導入碳權與土壤管理

碳美林與中南部的竹產業與農改場合作,驗證生物炭在提升作物產量與保水保肥效果上的表現。公司正積極申請歐盟EBC認證,期望未來將其轉為碳權資產,進軍國際碳交易平台。

② 工業減碳:高階碳材取代傳統煤資源

傳統煉鋼需仰賴高碳煤粉,碳美林產出的石墨粉、石墨烯,具備低污染、高導電與高穩定性,有潛力取代現有原料。該公司正與鋼鐵業洽談合作,推動製程低碳轉型。

③ 分散能源:微型綠能電網落地偏鄉

碳美林開發的12kW級綠能系統,將副產氣體即時轉為電能,結合儲能設備(ESS),可作為偏鄉或農村地區的「能源自治」解方。未來更可能結合「公民電廠」模式,讓社區參與能源共享,落實能源民主。

團隊實力與產業布局:從實驗室到在地產線

碳美林的團隊涵蓋材料、工程、碳匯、生質能與文化推廣,核心技術由翁敏航博士與屏東科技大學材料系楊教授合作研發,並與美林能源攜手開發裂解設備。

目前碳美林正與竹產業深度合作,規劃在高雄、屏東、雲林與宜蘭布建微波碳化產線,建立在地農廢處理與能源再生基地,導入地方創生機制。

未來也將以三大商業模式持續擴張:

-

碳匯工廠:每月600噸產能,供應農地與工業減碳需求。

-

高值碳材供應鏈:在高雄設立生產中心,對接電池與電子市場。

-

移動式微電網:標準化設備輸出至農村、災區或離島。

趨勢分析:台灣能否抓住「碳金經濟」的轉型窗口?

根據Allied Market Research,全球再生碳市場預估在2027年將突破81億美元,年均成長超過6%。碳美林的戰略布局正踩在這波潮流上,並搶攻從碳匯、儲能、材料到能源多元交匯的新經濟戰場。

然而,真正關鍵的不僅是技術突破,更在於政策與市場的接軌能力。若台灣能藉此建立跨部會支持與碳權交易規則,並結合本地農廢處理體系改革,碳美林的案例將不只是技術創新,而是產業體系進化的起點。

當世界將碳視為詛咒,碳美林卻將它視為資產。這種觀點轉換,是一場綠色經濟邏輯的逆轉,也是一種對未來更成熟的碳治理思維。農業不是製造問題的源頭,而可能是解方的入口,前提是我們願意用更進步、更科學的方式重新定義廢棄物的價值。

「一片落葉,一筆碳權,一場碳金革命」未來的綠色經濟,可能就誕生在我們最不經意的農田邊緣。